第10回扇興杯女流最強戦(協賛:センコーグループホールディングス株式会社)の決勝戦が7月13日に打たれ、上野梨紗女流棋聖が藤沢里菜女流本因坊に勝って初の扇興杯を獲得しました。

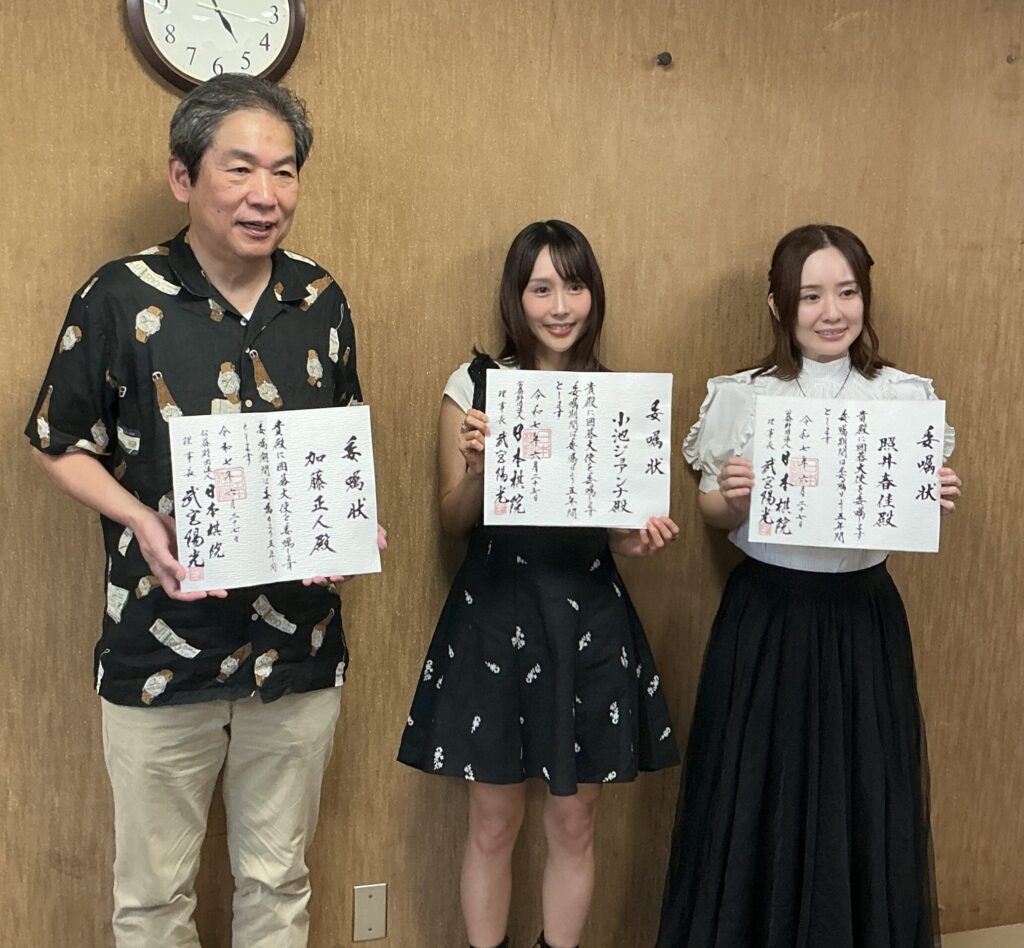

7月11日には扇興杯に勝ち上がっていた4人が滋賀県東近江市の「迎賓庵あけくれ」に集まりました。準決勝の組み合わせは上野梨紗女流棋聖対加藤千笑三段、藤沢里菜扇興杯対上野愛咲美女流名人で、上野梨紗女流棋聖と藤沢里菜扇興杯が勝って決勝に駒を進めました。

13日の決勝戦は激戦の末、ヨセ勝負となりました。半目勝負だったのですが足りないとみた藤沢扇興杯が勝負手を打ちましたが、上野梨紗女流棋聖がうまく対応し勝利。藤沢扇興杯の二連覇はなりませんでした。

上野梨紗「初めて扇興杯では決勝に進んだので、前夜はわくわくしていました。相手の里菜先生は強すぎるのでこんな結果になるとは思いませんでした。実は公式戦8連敗していて、心が折れかけていました。優勝することができて嬉しく思います」

ちなみに優勝賞金は800万円、準優勝400万円です。

この結果、女流タイトルの勢力図は……

藤沢里菜:女流本因坊

上野愛咲美:女流名人、女流立葵杯、呉清源杯

上野梨紗:女流棋聖、扇興杯、SENKO CUP

となりました。上野姉妹がじわじわ勢力を広げています。

今後も注目です。